昨晚刷信息,被一条“硬新闻”拽醒:国内团队把锂电池干到了能量密度翻两到三倍,而且今年就能量产。不是传闻益丰配资,是实打实登上《自然》的成果,署名来自天津大学与合作方。

数字落地得很扎实:软包电芯能量密度超过600Wh/kg,做成模组还有480Wh/kg。这意味着,在同样重量下装进的电量更足,续航直接抬升,设备也能更轻。

对电动车、无人机、便携设备来说,这不是调味料,是主菜。

很多人问我,行业这么多年,“突破”两个字听怕了,这次到底新在哪?关键在电解液的路子变了。团队提出“离域化”设计,不再让某一种溶剂化结构一言堂,等于把体系从老轨道里拽出来,让能量密度和寿命不再互相拉扯。

图源:新华社新媒体益丰配资

你可以把它理解成:过去像一辆车只有一条车道,想快就不稳,想稳就不快;现在铺了多车道,流量分配更聪明,既能跑得远,又能跑得久。电解液这关一旦翻过去,锂金属电池的天花板就被动了手术刀。

更让我介意的是“能不能跑起来”。论文好看不代表工程好用,这次团队直接把电池装上了三款微型纯电无人机,续航时间拉到原来的2.8倍。飞手最懂这种差别:不是多飞几分钟,是任务半径、作业时长被重写。

产业侧也没有“纸上谈兵”的味道。

全链条核心技术已打通,自主可控,产线准备就绪益丰配资,计划今年下半年益丰配资全面投产。科研到产品之间那道最难的沟壑,这回不是口号,是在以时间表的方式被填平。

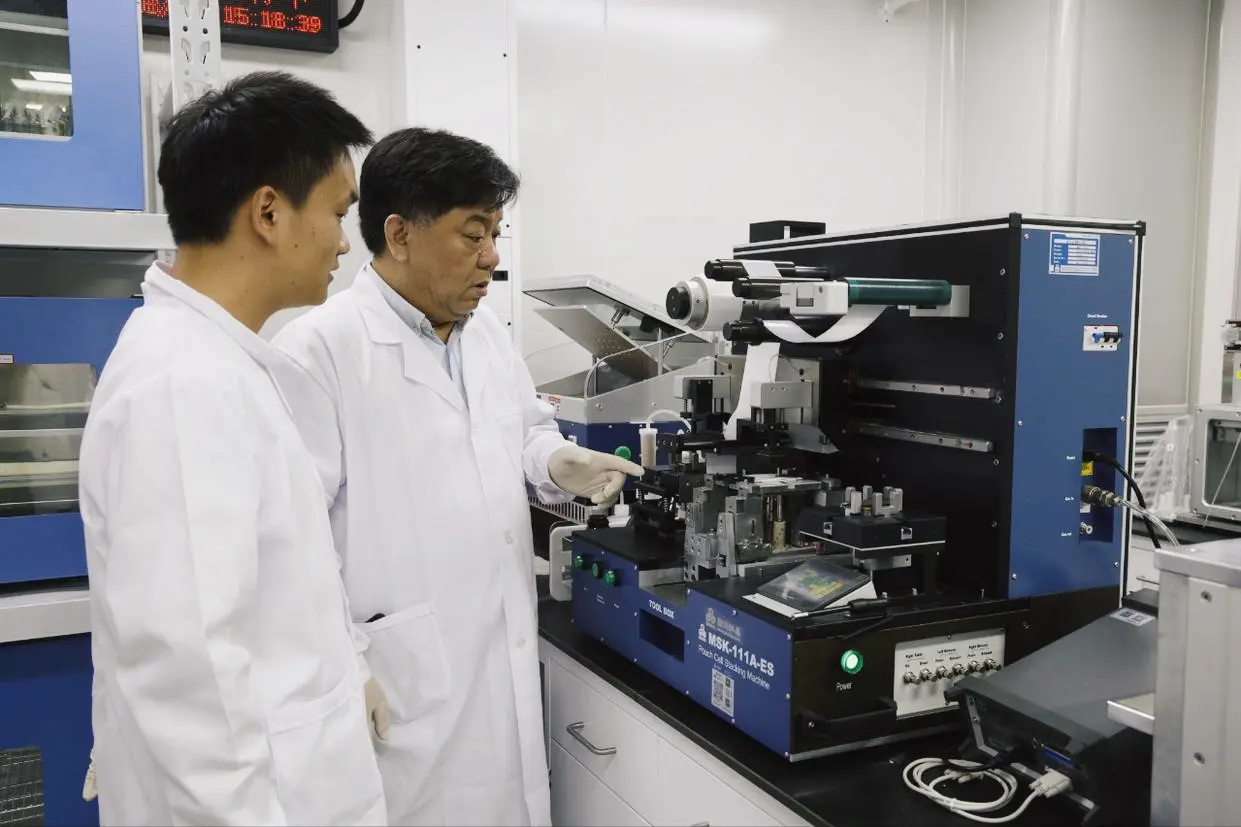

图源:新华社新媒体

把关键信息放一块看,图景就清楚了:路线是锂金属,突破口是电解液“离域化”,指标站稳在软包>600Wh/kg、模组480Wh/kg,对比现状提升两到三倍;场景验证选在无人机,续航+2.8倍;工程侧具备量产与自主可控,今年就上。

这对终端体验的冲击是立体的。车可以更远、更轻,储能站占地和成本模型要重算,穿戴设备与轻薄本的形态也会跟着松绑。长期被“续航焦虑”牵着鼻子走的行业叙事,终于有了翻篇的抓手。

当然,兴奋归兴奋,工程是另一套秩序。量产爬坡期的良率、成本压降、供应链匹配,电解液体系的兼容性、安全冗余、热管理策略,这些都是一场一场硬仗。真正走到车规级,也要接受更苛刻的循环寿命与极端工况。

但路线已跑通、样机已验证、产线已待命,这条时间线本身就足够提气。过去我们总在“理论最强”和“可买可用”之间来回摇摆,这次把二者拉到了同一张桌上。

我更看好它的落地路径会从空域与专业场景开始:无人机、工业机器人、便携电源、特种装备率先吃到红利;随后才是乘用车在平台换代时做系统级导入。等到生态成熟,再去谈“全民续航自由”,脚步会更稳。

从行业坐标看,这不是某个材料的幸运暴击,而是体系工程的更新换代。它把多年卡住“性能—寿命—安全—成本”四角拉锯的死结,解在了最该解的地方。指标站得住,场景跑得动,产业接得上,才敢叫“突破”。

写到这里,我更关心一个现实问题:当能量密度与续航被同时抬升,设计师会不会重做一次产品定义?更薄的车身结构、更小的电池包、更长的无人机航时、更安静的移动电源……这些想象,离我们并不远。

今年下半年,量产节奏一旦按下,市场会先看到一批“续航显眼包”。等到规模化把成本打下来,你我手里的设备,很可能在不知不觉里告别“一天一充”。那时候,电池这门老学问,会显得前所未有地新。

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。