“智慧企业能让司机们在十年内下岗!抓紧学点别的技能吧东信证券。”

“人形机器人商业化过程有望压缩至五至十年,未来的人们要做什么?”

“科技改变生活,也将改变许多人的命运!”

……

又到一周里的“辩论时间”了,笔者每逢周末都会与多个行业的好友讨论相关的话题,把近一周内从各个领域收集来的热门话题汇总进行辩论分析;在本周里依然有一些网友较为关注汽车企业和智慧企业深度融合,攻关自动驾驶技术和人形机器人的话题。“车企”的角色正在发生变化,在汽车领域里将不得不融入物流业务;同时又在转向人形机器人业务,这也难怪,此类工业产品由工业体系最为全面的汽车工业产业来打造是最恰当的。

只是有没有可能在十年内完成这些目标呢?

先来讲自动驾驶能否在十年内普及的话题。

笔者认为私家车的全面自动驾驶更像是一种设想,很难成真。

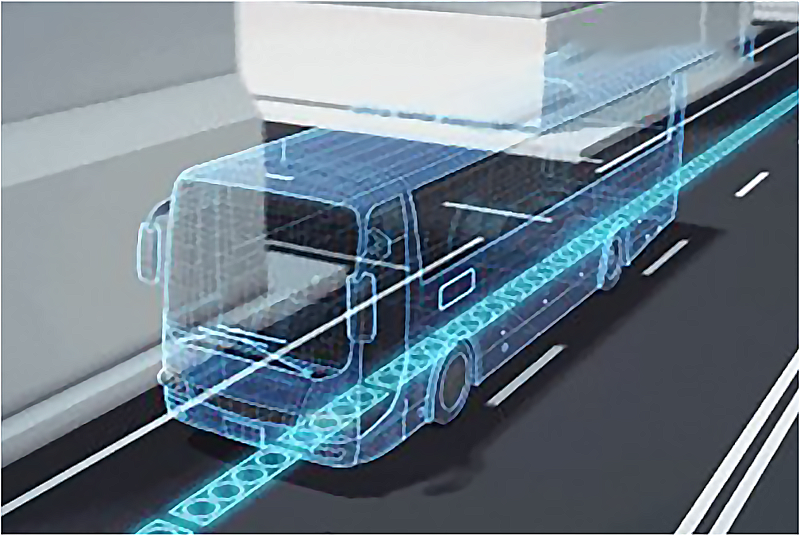

究其原因是自动驾驶汽车不仅要依托车辆自身的软硬件,更要依托于“智慧公路。”只要AI(人工智能)没有情感因素则永远无法依靠自身实现安全可靠的自动驾驶,因为在诸多场景中存在人车和动物混行的情况,司机基于情感因素、利益权衡或主观偏见可以做出相对符合大众认知的判断;反之,机器在没有情感驱使的前提下,能做出来的决定一定是冷冰冰的,其产生的结果很有可能因违背公众认知而被谴责。

所以自动驾驶只能建立在一个理想的、甚至要达到完美的道路场景中,也就是机动车、非机动车和行人各行其道,没有产生交会的场景;公路本身还要为车辆提供数据支持,以此保证交通的井然秩序。

东信证券

东信证券

但是,为什么要这么做呢?

从节能减排的角度来分析确实有一定意义,从降低交通事故率的角度来分析也是值得的;但是想要实现两类车和行人的各行其道,其需要的是路网的全面改建,并且智慧公路的基础硬件设施的投入也会非常大。如果未来还要融合充电公路的话,其建造成本将会是目前公路的三到五倍。

在接近700座的城市里,有多少座城市的财政可以支持建造这样的公路?

或许答案是显而易见的。

现阶段的重心不在于如何打造智慧交通路网;许多城市在经过长期的经济快速增长之后,会进入一个相对长周期的缓冲期,预计在二十年内也很难打造出智慧路网。所以想要在十年内实现私家车的自动驾驶应当只是理想的预期,其充其量可以实现营运车辆的自动驾驶,此类车辆有显著涂装,社会车辆会选择避让,其运行安全系数会足够高。

但具体到卡车运输领域里,相信相同周期内也不会出现集中下岗的情况。

自动驾驶卡车受限于续航里程,目前主要在物流枢纽小范围运营,长途运输还是需要人工驾驶。

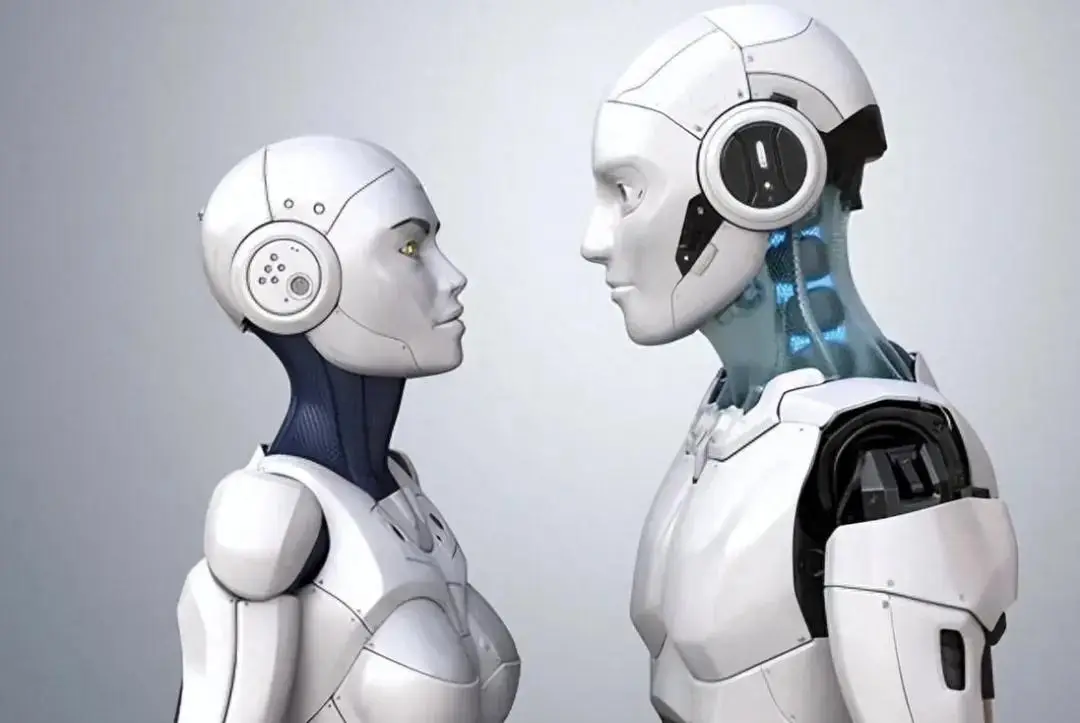

近日,有知名科学家建议将人形机器人商业化过程压缩至5~10年,于是有了相关话题的讨论。

人形机器人确实是产业发展战略目标之一,商业化的进程会比较快;但是笔者依然认为这样的期许过于急迫,也过于理想化,科技发展规律应当匹配社会发展规律,亦或者说科技应当服务于社会而不应当凌驾于其发展规律之上,否则科技企业的初衷则难免令人质疑。

中国是人口大国,也是制造业大国,其拥有全球最为完善的工业体系。

同时也拥有海量的大、中、小、微型企业,每一家企业里都有着大量的员工。

而人形机器人一旦实现产业规模,其制造成本会降低,产品售价会下降;可是人形机器人的设计使用寿命总能达到10年以上,并且可以“连轴转;”重点是人形机器人不会因为疲劳而影响工作进度和生产工艺;同时也不需要薪酬,那么只要有这样的产品可选,未来则没有企业还愿意接受人类员工。

讲一句网友们最常讲的话:

都没有工作了,机器人生产出来的东西谁去买?

这是一句直白的描述但却非常有道理。当企业不再需要员工,门店不再需要员工,那么哪里还需要员工?没有需要员工的地方,这些员工则同步失去收入;届时要考虑的问题已经不是机器人生产出来的东西谁去买,而是这些失去工作的员工们要如何生活?此时不要讲乌托邦话题,那是幻想。

所以人形机器人技术发展虽然应当支持,但人形机器人应该去做什么是更值得思考的;或许这些人形机器人更需要去做特殊行业的工作,比如带有污染性的化工产业、危险的排爆工作、挖掘工作、打捞工作、公共服务等等。

基础的工业生产工作还是应当留给人。

东信证券

东信证券

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。